(圖自:Greg Stewart / SLAC National Accelerator Laboratory)

好消息是,研究人員們發現,他們能夠讓“瀕死”的鋰島向蠕蟲一樣前往其中一個電極、直至實現重新連接,從而部分逆轉了不良衰減的過程。

由 2021 年 12 月 22 日發表于《自然》雜志上的這項研究可知 —— 通過引入這個額外的步驟,該團隊得以將鋰電池壽命延長近 30% 。

論文一作、斯坦福大學博士后研究員 Fang Liu 表示:“我們現正探索使用極快的放電步驟,來回復鋰離子電池容量損失的可能性”。

如上圖所示,但過一個失活的鋰金屬島移動到電池的陽極(或負極)并實現重新連接時,它就能夠恢復生機、用于電荷儲存和為電子流動提供支撐。

而且 SLAC 與斯坦福大學研究人員發現,他們可通過在電池充電后、立即施加短時間的大電流放電動作,來推動鋰島向陽極方向生長,從而將測試用鋰電池的壽命延長近 30% 。

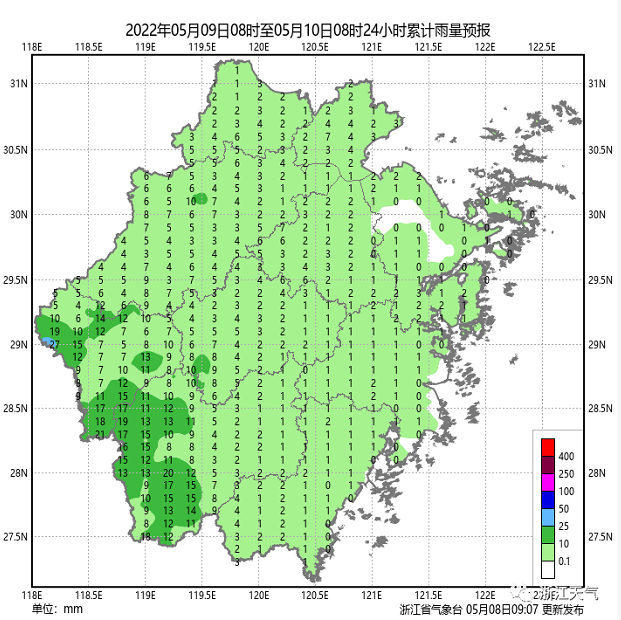

下方動畫展示了實驗裝置的原理,解釋了“瀕死”的鋰島是如何在電池充放電循環過程中,在陰陽(紅藍)兩極之間來回蠕動的。

考慮到當前鋰電池已被廣泛運用于手機、筆記本電腦和電動汽車,大量研究團隊都在尋找重量更輕、壽命更長、安全性更高、充電速度更快的可充電電池方案。

其中一個發展方向是鋰金屬電池,在相同的單位體積重量下,它能夠儲存更大的容量、充電效率也更高。若得到普及,下一代電動汽車的重量和空間占用都可更少、或在同等電池體積下實現更長的續航里程。

不過無論固態或鋰離子電池,它們都要用到帶正電的鋰離子在兩極之間來回穿梭。隨著時間的推移,一些金屬鋰會出現電化學惰性、形成不再與電極連接的鋰孤島,從而造成容量的損失。

有關這項研究的詳情,還請移步至 2021 年 12 月 22 日正式出版的《自然》(Nature)期刊查看。

原標題為《Dynamic spatial progression of isolated lithium during battery operations》。

-

千味央廚:防疫和生活物資充足,可保障一線員工防疫、生產、生活需求

頭條 22-05-09

-

“拿下”國產新冠口服藥!剛剛,300億醫藥股強勢漲停!新冠藥概念集體爆發,最強者已11天9漲停!

頭條 22-05-09

-

海關總署:嚴防不明原因兒童急性重型肝炎傳入

頭條 22-05-09

-

截至5月9日8時,許昌市本輪疫情共報告“65+107”例

頭條 22-05-09

-

江蘇揚州:取消大專及以上人才、二孩及以上家庭市區買房限購政策

頭條 22-05-09

-

建行河南省分行架起線上金融服務橋

頭條 22-05-09

-

三天授信10億余元 中原銀行鄭州分行爭分奪秒抗疫情 服務實體勇擔當

頭條 22-05-09

-

快手發力房產經紀業務 線上賣房再添互聯網玩家?

頭條 22-05-09

-

北京:將建設北交所上市重點企業儲備庫

頭條 22-05-09

-

中原銀行明起發行30億元金融債,申購區間2.50%~3.50%

頭條 22-05-09

-

上海:5月8日最新“三區”劃分,防范區46464個

頭條 22-05-09

-

北京推動個人名下第二輛及以上小客車有序退出

頭條 22-05-09

-

北京朝陽:對承租國有房屋的服務業中小微企業和個體工商戶減免6個月租金

頭條 22-05-09

-

國家衛健委:昨日新增本土確診病例401例 本土無癥狀感染者3859例

頭條 22-05-09

-

官宣!濟源全部陰性

頭條 22-05-09

-

央行今日開展100億元7天期逆回購操作

頭條 22-05-09

-

許昌通報53例感染者活動軌跡,涉及學校、電影院、餐館等

頭條 22-05-09

-

江南華南將迎今年入汛以來最強降雨

頭條 22-05-09

-

河南昨日新增本土確診病例14例、本土無癥狀感染者46例

頭條 22-05-09

-

字節系批量更名“抖音”,或在香港上市,創始人剛剛晉身中國互聯網首富!

頭條 22-05-09

-

安偉暗訪督導疫情防控并召開專題會和視頻調度會議

頭條 22-05-09

-

立方風控鳥·早報(5月9日)

頭條 22-05-09

-

上海昨日新增本土確診病例322例、無癥狀感染者3625例

頭條 22-05-09

-

鄭州新增10例確診病例和9例無癥狀感染者,活動軌跡公布

頭條 22-05-09

-

就地轉崗變身“紅馬甲” 大河網絡傳媒集團青年記者投身抗疫一線顯擔當

頭條 22-05-09

-

我的戰“疫”志愿者日記:疫情洶涌下 紅馬甲成了稀缺品

頭條 22-05-09

-

我的戰“疫”志愿者日記:聞風而動 聽令而行

頭條 22-05-09

-

我的戰“疫”志愿者日記:上崗首日,為居民解答疑惑需要更多耐心

頭條 22-05-09

-

我的抗“疫”志愿者日記:社區工作最重要的是耐心

頭條 22-05-09

-

鄭州發布85號通告:部分區域實行分類管理

頭條 22-05-08

-

突發!百果園遭上海消保委點名:不能一味追求擴張速度!啥情況?

頭條 22-05-08

-

李家超當選香港特別行政區第六任行政長官人選

頭條 22-05-08

-

河南交通投資集團10億元超短融完成發行,由浦發銀行牽頭主承銷

頭條 22-05-08

-

上海:這些人員因疫情影響未及時還款,不作逾期記錄報送

頭條 22-05-08

-

志愿服務、愛心捐贈,鄭州控股多措并舉助力疫情防控

頭條 22-05-08

-

河南:國內首家國有第三方檢測公司固定實驗室啟用,將在全省布局核酸采樣亭

頭條 22-05-08

-

最新!許昌市本輪疫情共報告本土確診58例、無癥狀感染者100例

頭條 22-05-08

-

國家衛健委:昨日新增本土確診319例 新增本土無癥狀感染者4065例

頭條 22-05-08

-

河南昨日新增本土確診25例,本土無癥狀感染者76例

頭條 22-05-08

-

鄭州方艙醫院正抓緊建設,5月15日一期工程將基本具備交付條件

頭條 22-05-08

-

何雄主持召開全市疫情防控工作調度會議

頭條 22-05-08

-

平頂山新增1例無癥狀感染者,活動軌跡公布

頭條 22-05-08

-

鄭州通報40個新增病例活動軌跡

頭條 22-05-08

-

濮陽市新增4例無癥狀感染者,活動軌跡公布

頭條 22-05-08

-

最新!鄭州市對部分區域實行分類管理

頭條 22-05-08

-

兩協會:演員片酬等勞務收入不得用現金支付

頭條 22-05-08

-

防疫不誤農時,河南農擔扛起金融穩糧助農責任

頭條 22-05-08

-

劉凱任吉林省副省長

頭條 22-05-08

-

比亞迪深夜回應“排放超標引起流鼻血”:屬于惡意捏造關聯

頭條 22-05-08

-

鄭州銀行小企業金融服務中心:金融服務不間斷?助力防疫顯擔當

頭條 22-05-07

-

利率3.45%,鄭州經開投發成功發行5億元PPN

頭條 22-05-07

-

寶馬集團首席財務官彼得:中國今后數年都將保持全球最大新能源車市場

頭條 22-05-07

-

王林清受賄、非法獲取國家秘密案一審宣判 決定執行有期徒刑十四年

頭條 22-05-07

-

門店出售隔夜果切,百果園致歉稱已停業整頓

頭條 22-05-07

-

時隔兩年重回線下,今年巴菲特股東大會有哪些看點?

頭條 22-04-30

- 科學家找到重新激活可充電鋰電池 并將壽命2022-05-09

- 機器學習建模讓UT Austin科學家找到高效解2022-05-09

- 新研究表明新冠疫苗對嚴重肥胖成年人的效力2022-05-09

- 預防新冠的絕招 同樣可用來預防不明原因肝2022-05-09

- 春夏之交當心蠶豆病 兒童更易“中招兒”2022-05-09

- “升級版”預防新冠中藥方來啦!針對奧密克2022-05-09

- 左耳進右耳出 我們的雙耳真的相通嗎?耳鼻2022-05-09

- 深圳加快推進基礎設施REITs試點 十大領域2022-05-09

- 深市主板總市值超20萬億元 新興產業發展勢2022-05-09

- 北京天空現日暈景觀2022-05-09

- 廣西啟動暴雨Ⅲ級、洪澇災害Ⅳ級應急響應!2022-05-09

- 北京小客車指標延期使用措施仍在執行,疫情2022-05-09

- 重慶發布今年首個洪水黃色預警:預計銅梁區2022-05-09

- 馮遠征黃軒劉濤發文悼念秦怡2022-05-09

- IPO僅四天百果園被曝食品問題 加盟店被曝2022-05-09

- 以嶺藥業子公司半年內兩次申請破產 機構稱2022-05-09

- 下跌暫屬正常調整 A股這次或許不一樣2022-05-09

- “頂流”董承非要掏4000萬自購新基金 私募2022-05-09

- 一季度公募基金代銷“風云榜”披露 全渠道2022-05-09

- 券商首季持倉出爐 新進持有343股增持85只個股2022-05-09

- 首尾差逾70個百分點 年內公募業績分化突出2022-05-09

- 2021年上市公司高管薪酬出爐 五家公司管理2022-05-09

- 芯天下創業板IPO: 市場占有率較低 供應2022-05-09

- 多部委接連釋放穩經濟強音 增量政策工具蓄2022-05-09

- 破解當前經濟發展的“三重壓力” 切實用好2022-05-09

- 我國外匯儲備規模有望繼續保持基本穩定2022-05-09

- 地方國企改革三年行動取得決定性進展 主體2022-05-09

- 市場監管總局:依法規范和引導資本健康發展2022-05-09

- 千味央廚:防疫和生活物資充足,可保障一線2022-05-09

- “拿下”國產新冠口服藥!剛剛,300億醫藥2022-05-09